|

Segunda breve historia de la filosofía 23

Pierre Clastres

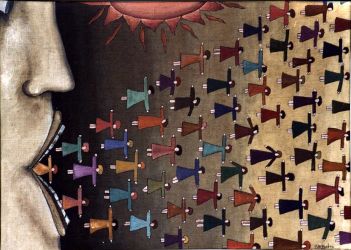

Montaigne habla con exaltación de su amistad con la Boétie. Dice que una relación así sólo aparece con suerte cada tres siglos. Sin embargo, su vínculo no duró más de cuatro años, desde que lo conoció en una fiesta. Amistad entera y perfecta como nadie ha visto. Nada la puede definir, agrega, ni es natural, ni social, ni hospitalaria, ni “venérea”.El pequeño panfleto que escribió el joven Etiènne ha quedado en los anales del pensamiento anarquista. El Discurso sobre la servidumbre voluntaria es un escrito contra todas las formas de despotismo, en especial contra la constitución de las monarquías absolutas. Está escrito desde un punto de vista novedoso. No critica al poder a pesar de denunciar su arbitrariedad sino a la sociedad. Sostiene que el poder puede ejercer su despotismo porque los hombres lo permiten. No hay razón alguna para que la mayoría se someta a una única voluntad. Debe haber un profundo y permanente autoengaño para que todos se arrodillen ante uno solo entre todos. El Déspota es uno solo, y para que ese Uno se haga obedecer por todos, no sólo debe trasmitir miedo sino que debe ser acompañado por la voluntad de sometimiento del resto. ¿Por qué los hombres buscan servir? Esta pregunta cambia la dirección de la crítica política porque hace que los ciudadanos sean responsables de sus actitudes y den cuenta de sus deseos. Pierre Clastres, Claude Lefort, Gilles Deleuze, entre otros, han rescatado el valor de este texto. He conocido a Pierre Clastres - coeditor del texto de la Boétie - en mi época de estudiante a fines de los sesenta en París. Era una de las personas más cercanas a Rafael Pividal, mi entrañable amigo. Trabajaba en el laboratorio de investigaciones antropológicas de Claude Lévi Strauss. Estaba desencantado de la vida, en especial con la vida parisina, y alegraba su ánimo con sus viajes de estudio a Colombia y Paraguay. Escribió un par de libros a la manera de la Boétie, contra el poder. Lo hizo a partir de sus observaciones de las culturas aborígenes, y del modo en que se gobernaban a sí mismas. Intentaba explicar como algunas tribus exorcizaban la posibilidad de la constitución de un poder permanente. El funcionamiento por el cual las culturas llamadas “primitivas” por la antropología positivista evitaban la formación de un Estado. Criticaba así la concepción evolucionista por el que los grupos humanos atraviesan por fases necesarias que llevan de modos aleatorios de gobierno de orden clánico y mágico a la construcción del Estado. Clastres critica esta idea de una dirección estatal de la historia, de una visión de un desarrollo racional hacia las formas orgánicas de nuestras sociedades, y muestra como los pueblos originarios habían adoptado una estrategia consciente para evitar la coagulación del poder. Las ventajas de ejercer la jefatura de una tribu eran transitorias y las obligaciones del Jefe compensaban ciertos privilegios. Una de las responsabilidades era la de ser el encargado de narrar la historia mítica de su pueblo, función mágica del relato en el que las palabras tienen peso ontológico y son indispensables para que el orden de la creación continue. El Jefe habla para que el mundo perdure. Las sociedades aborígenes se gobernaban sin necesidad de establecer la función estatal encarnada en el poder de un Rey o su organización diagramada por la vigencia de una Ley. Clastres, a pesar del respeto por la calidad investigativa de Lévi Strauss, tomaba distancia sobre la nueva orientación de la antropología estructural para la cual la Ley de la prohibición del incesto y las reglas exogámicas que establecían el orden de la filiación eran la condición de la separación entre cultura y naturaleza. A Gilles Deleuze, las investigaciones de Clastres, le sirvieron para pensar la conexión entre deseo y poder, y pudo mostrar que los microfascismos tienen una composición deseante producida por y en la subjetividad, que no fue elaborada por la concepción cientificista de las ideologías, ya fuere del marxismo o de los positivismos. Clastres estaba desencantado con el decurso de la sociedad francesa y la de su tiempo en general. Antes de mayo del 68, la cultura europea vivía un reflujo político, y la política francesa iniciaba un proceso descolonizador conducido por una especie de monarca algo extemporáneo: Charles de Gaulle. Los ideales de la generación de Clastres, de libertad, emancipación y anticolonialismo, se habían diluído y disuelto en la apatía, ante las decisiones de un general conservador con sentido realista que decidió contra las fuerzas colonialistas de sus colegas militares y los intereses de la burguesía imperial, dar el paso de la descolonización de Argelia. La apropiación por la derecha política de los ideales anticolonialistas fue paralela a un nuevo clima cultural que estableció otras normas para el trabajo intelectual. Lévi Strauss, como Althusser, y la importancia de la epistemología de las ciencias, crearon un clima en el que el saber en las ciencias sociales y la filosofía debía regirse por el rigor demostrativo de las matemáticas y de la linguística estructural. Para Clastres esto significaba una doble claudicación, una respecto de un Estado verticalista con los rituales napoleónicos investido por el mito de la Francia eterna, y el otro, el de la creencia en las virtudes del conocimiento científico aplicado a los estudios de su disciplina. Pierre Clastres, hombre desencantado y algo melancólico, muere joven, a los cuarenta y tres años, por un accidente en una calle de París. Segunda breve historia de la filosofía 24

La amistad

Montaigne dice que con la Boétie les bastaba mirarse para entenderse. La palabra amistad no tiene un significado fácil de develar. Hay amistades que son pasiones. Es cierto que en la amistad hay una contención. Es importante, por ejemplo, el silencio. Por eso la observación que hace Montaigne tiene su valor. Hay amigos con los que hablamos poco, o nos vemos poco, pero están siempre. Hay amigos, dice el filósofo, con los que no pueden aflojarse totalmente las riendas. Hay relaciones auténticas en las que imaginamos que a los momentos de acercamiento pueden seguirles otros de ruptura. Montaigne dice que con Etiènne estas suspicacias no tenían lugar, eran dos mitades de un todo. No cree que otros tipos de relaciones reputadas por intensas pueden disputarle la primacía afectiva a cierto tipo de amistad. Cita a Aristipo que dice que no hay que hacer tanto espamento por tener hijos, ya que las escupidas al igual que el esperma también salen de uno. Plutarco respecto de su vínculo con su hermano dice no darle mayor importancia al hecho de nacer del mismo agujero. Ser padre o hermano es incomparable en la escala de las virtudes con el ser amigo. Nos ofrece una esclarecedora definición, esta vez de Cicerón: amorem conatum esse amicitae faciendae ex pulchritudinis specie ( el amor es el deseo de obtener la amistad de una persona que nos atrae por su belleza ). Para hablar de lo que siente por la Boétie cita a Horacio, Terencio, Catulo, Ariosto. Los Ensayos también son recopilaciones de citas. Hay comentaristas que interpretan que este afán de escudarse en autoridades clásicas es uno de los síntomas de su melancolía. Starobinski se pregunta si el recurso a las citas es una consecuencia de un autodesprecio melancólico por el que a falta de un lenguaje personal suficientemente consistente, necesita de la voz rigurosa de Séneca o de Plutarco. La cita como confesión de debilidad. La relativa corta duración de la amistad entre ambos, la muerte repentina de Etiènne por las consecuencias de la peste, el legado que le hace de su escrito, ese juramento de fidelidad establecido entre ambos, hace que la ausencia selle aún más el amor entre ambos. Se necesita cierta distancia para que la idealización perfeccione su mecanismo. Si nos nos inventáramos al prójimo, si no proyectáramos aspectos de nuestra personalidad, si no nos identificáramos con él, las relaciones humanas serían puramente contractuales. Es decir, perversas. Deleuze habla en su libro sobre Sacher Masoch, del “contrato masoquista”. Para que nazca y pueda existir en el tiempo una amistad duradera, deben pasar cosas misteriosas, aún para los mismos que la establecen. Entre estos misterios, contamos los fantasmas comunes. Una imagen arquetípica, un tipo de sensibilidad, una fobia compartida, una comprensión profunda respecto de ciertos miedos, una voluntad o alguna elección vital que se comparte, un dolor comun, en todo caso nada que pueda verbalizarse totalmente. Montaigne no sólo quería a la Boétie, sino que se sentía atraído por él. Es posible que le viera cualidades y valorara virtudes inalcanzables. Es posible. Etiénne parecía un hombre valiente. Lo que pensaba y decía era peligroso. Su panfleto contra el despotismo podía ser utilizado – de hecho así aconteció – por los hugonotes en su lucha contra la monarquía y el papado. Montaigne era un hombre prudente. No se consideraba a sí mismo un ejemplo para nadie. Más aún, una de las características de sus escritos sobre sí mismo, es el de presentarse como alguien sin interés particular por nada. Se considera un hombre ordinario que intenta pensar en sí mismo con la mayor sinceridad posible. Sabemos que este tipo de franqueza no exime de las preocupaciones de la forma ni de las trampas inevitables de la cosmética. En un confesionario escrito nos miran escribir y suponemos que se podrá seguir el contorno que trazamos de nosotros mismos. Pero no se trata de falsa modestia, sino de un arte de vivir que no se considera a sí mismo un modelo de excelencia, en el sentido puritano. Hay una lección que sus lectores han llamado de “sabiduría”, en las que se reconoce una tradición. Intérpretes franceses como Marcel Conche, Jean Lacouture, Pierre Leschemelle, lo consideran como el iniciador de la filosofía moral francesa. Y no será por sus rasgos éticos heroicos, sino por una manera de ser “bon vivant”, un hombre que disfruta de los placeres de la existencia al tiempo que no se hace ilusiones ni ultraterrenas ni siquiera terrenas. Algo así como la filosofía al servicio de una buena mesa, tendida con un mantel bordado con sentido común. Segunda breve historia de la filosofía 25

Cuestiones varias

Mucho se ha escrito sobre Montaigne y por lo general son textos poco interesantes. No es fácil escribir sobre un autor que insiste en que glosarse entre sí es uno de los entretenimientos más inútiles que ha inventado la civilización. Más que hablar sobre las cosas, dice Montaigne, no hacemos más que hablar sobre lo que hablamos. En su caso, sobre una obra de unas dos mil quinientas páginas que trata de cuestiones varias, los comentaristas se hacen un festín comentando los comentarios dispersos del filósofo, ordenándolos de varias maneras. De acuerdo a la elección que cada lector pueda hacer de los centenares de capítulos de los Ensayos, del modo en que los combina, las permanentes citas con las que nos abruman este tipo de textos, se compone un nuevo libro sobre Montaigne casi igual a otro. La lectura de Montaigne me ha provocado una extraña sensación. Esto es lo grandioso de la filosofía, el hecho de que nos podamos asombrar, y que, ya lo dijo Heráclito, todo cambia. Un desprecio de décadas puede convertirse en la devoción de un nuevo día. Es lo que me sucedió con Kant. Y ahora, que me encuentro con Montaigne, el creador del género que desde mi punto de vista define a la filosofía que puede escribirse después de Nietzsche, un tipo de escritura que no se modela por las ambiciones del conocimiento, sino por una rara combinación entre conocimiento, interpelación, docta ignorancia, y curiosidad ilimitada, además de libertad de estilo, elección indefinida de temas y nomadismo identitario, una vez en presencia del padre del Ensayo, puede ocurrir esto de la decepción. Que la condición metafísica del hombre sea la ignorancia, como dice el lector de Montaigne y escéptico bien munido Marcel Conche, es una verdad más que atractiva. Estoy de acuerdo en que no podemos saberlo todo, ni decirlo todo, y que con estas falencias buscamos la verdad. Pero estimo que los filósofos que mejor han dado cuenta de este modo de ser y proceder han sido los que no han aceptado estas limitaciones, los que han irritado sus neuronas y acelerado las sinápsis para encontrar algo sustancial, una piedra fundamental que sostenga el edificio del conocimiento. En estos realizadores de sistemas como Descartes, Spinoza, Leibniz, el mismo Kant, podemos apreciar los mecanismos y subterfugios que deben llevar a cabo para llenar los casilleros de un tablero que siempre les presenta uno blanco sin ocupante. La idea innata cartesiana, o la beatitud spinoziana, o los “como si” kantianos, nos hablan más de los límites y de la originalidad de la filosofía que el que ya sabe que no llegamos a nada y lo explicita durante toda su vida. Creo que es más atractivo el empecinado buscador de sustancias, o el que hace su trabajo de revocado e induido a pesar de las frustraciones del desmoronamiento espiritual, que el satisfecho escéptico que sabe que no sabe y regusta su ignorancia. Hay algo pedante y artificioso en el que da lugar a la duda permanente. Por eso espero ansioso una nueva lectura de Descartes que compartiré con ustedes, porque él creyó en el progreso, en la verdad, en la exactitud, en el poder del conocimiento, en la conquista de la naturaleza para la felicidad humana y en todas las cosas en las que yo no necesariamente creo. Sin embargo, hay algo en la renuncia de Montaigne que impulsa a la interrogación. ¿Qué puede hacer un hombre que decide retirarse de la refriega de su tiempo, de las responsabilidades a los que lo destina su heredad, de las misiones de su clase social, de las labores cotidianas de todo noble próspero? En la India hay una tradición por la que el hombre en la mitad de su vida, al ingresar en el recodo que lo vuelve al lugar de donde vino, se retira al interior de la selva y dedica el resto de sus días a la práctica de la meditación. El yoga ermitaño. En el caso de este hombre del sudoeste francés, este hombre decepcionado ante la muerte de sus seres más queridos, de la violencia política de su tiempo, y de las masacres religiosas, se retira y se dedica a lo que le ofrecen los recursos de la civilización occidental, esta vez no es la meditación yoga del silencio y la soledad selvática, sino la lectura y la compañía de centenas de libros mudos en los que depositan su sabiduría los hombres de la antigüedad. Leer y escribir encerrado en una Torre atendido por sirvientes y familia, así discurre la vida del filósofo mortal sin trascendencia que lo ampare. Así se presenta el escepticismo moderno. |