|

Segunda breve historia de la filosofía 26

Lecciones de sabiduría

La estancia de Montaigne durante más de veinte años encerrado en su Torre tuvo algunas intermitencias. Unas se debieron a los viajes. Un relato de su viaje a Italia así lo atestigua. Otro fue a Rouen a ver a unos “salvajes” brasileños recién desembarcados en Francia. Durante cuatro años debió retomar sus antiguas labores de funcionario y asumir la alcaldía de la ciudad de Bordeaux. Pero dicen que no iba a ocupar muy seguido su despacho, menos aun cuando se desencadenó la peste que mató a catorce mil de sus conciudadanos.

El mismo Montaigne dice en el capítulo “De la vanidad” que peca de pereza y negligencia y que odia, por no decir teme, a la pobreza y al dolor. No siente culpa por su prosperidad y por las bienaventuranzas que le ha deparado la vida, ya que lo estimulan y le sirven de disciplina e instrucción como a otros las adversidades y los palos.

No se cree nadie especialmente grande, dice no ser filósofo, sostiene no tener más conocimientos que el vulgo, ni siquiera más paciencia.

Lee, pero si la lectura se le hace tediosa o difícil deja el libro y cambia de ocupación. No cree en el esfuerzo ingrato. La repetición lo aburre, tanto en lo que lee como en lo que escribe. Odia reconocerse y desplegar los mismos argumentos como lo hace el maestro Séneca.

No le gusta deberle nada a nadie, prefiere comprar lo que necesita y deber dinero que deberse algo a sí mismo. Desestima las deudas por gratitud, le quitan independencia, el bien que más aprecia.

Martinez Estrada dice que hay una buena cuota de egoísmo en Montaigne, desde mi punto de vista no es precisamente egoísmo, rasgo caractereológico casi natural en el ser humano, sino de mezquindad, lo que ya es una elección ética, un acto de libertad y de fealdad.

Dice no ser filósofo, pero no deja de serlo del todo. Tiene ideas interesantes. Una de las que más me atrae es la que sintetiza en “De lo útil y lo honesto”, cuando dice que le habla al papel como le habla a la primera persona con la que se encuentra. Esto no quiere decir que no le importe el estilo literario, o que le sea indiferente escribir mal, es una afirmación más seria, quiere decir que no cree en la crema chantilly y en la repostería poética, ni en el hipertexto catedrático, ni en la glosolalia erudita, sino que le gusta decir lo que piensa sin pasar por un manual de inquisidores. Nos aclara que no corrige sino que, en todo caso, agrega, como también lo recuerda nuestro Montaigne literario, el escritor agentino César Aira.Y esto a pesar de que el filósofo hace permanentes referencias a los antiguos, evocaciones anárquicas que no hacen de fuente de autoridad aunque útiles para encontrar palabras que no rescata de otro modo. No pretende escudarse en las mismas por vocación de poder, se toma la libertad para estar en desacuerdo con cualquiera y cambia de opinión, lo que el llama “flexibilidad” y falta de “opiniatrêté ”, de empecinamiento, que le permite el oxígeno vital para seguir pensando.

Hablarle al papel como se le habla al vecino, con la misma retórica, con un lenguaje directo, franco, inmediato, plástico, persuasivo, no con una retórica blanca porque el blanco ni el negro existen, ni para los ciegos que ven amarillo, sino con los vasos comunicantes sopapeados para que las bacterias de la afectación no hagan de cada idea un panqueque.

En este sentido, Montaigne, chapeau!. Un hombre que no tiene más ambiciones que la de escribir sus ensayos en el refugio de su biblioteca, sin el afán de gloria de los estadistas ya que reconoce que no tiene agallas ni el vigor ni el coraje para oficios viciosos como la política, que no tiene la valentía para sacrificar honor y consciencia, y que por ser más débil, prefiere en la vida roles más fáciles y menos riesgosos.

El llamado bien público requiere la traición, la mentira y la masacre, y no tiene resquemor alguno en resignar esas tareas para gente más disciplinada y flexible.

Creo que en esto reside la simpatía de Montaigne, en este aire de perdedor, de un “loser” francés, algo abúlico, envejecido antes de tiempo, un poco negligente y hedonista, pero un hedonista a media máquina, que confiesa que siente el peso de los años, que ya no duerme de día, que evita “picar” algo entre comidas, que no se acuesta antes de tres horas terminada la cena, no bebe ni vino ni agua pura, que jamás se corta el pelo después de las comidas, y que ya no puede fornicar parado.

Segunda breve historia de la filosofía 27

El arte del ensayo

Resalta entre los libros sobre Montaigne el que le dedicó André Tournon: Montaigne. La glose et l’ essai. Se desprende del lugar común abusado por los comentaristas que recorren los capítulos de la obra de Montaigne y extraen conclusiones bastantes parecidas entre sí. Uno de los efectos que producen estos textos es que el filósofo francés carece de complejidad, se torna sencillo. Y si lo simple puede ser hermoso, así como lo era “lo pequeño” en palabras no tan lejanas, en la filosofía occidental, la complejidad asociada a la claridad y a la exposición articulada, ofrece una belleza rocosa, consistente, labrada en la forja de la inteligencia, que distingue al discurso por su riqueza prolífica y variada.

Esto nada tiene que ver con la ponderación del estilo sistemático por sí mismo, horror de los afectos a Montaigne, ya que Nietzsche con la variación de su prosa, la libertad sin límites de sus exhortos y aforismos, es sólido a la vez que veloz y disperso.

Existe la tendencia de hacer de Montaigne un filósofo de sobremesa en nombre de la sabiduría en libertad, de la creatividad en nombre propio, y de la incertidumbre como coquetería epistemológica. El resultado es la monotonía.

En el libro en el que André Comte-Sponville entrevista al especialista en Montaigne, Marcel Conche, Confession d’un philosophe, Conche recuerda la decepción que le produjo su admirado Martial Gueroult, quien escribió voluminosas obras sobre Descartes, Spinoza y los racionalistas del siglo XVII, quien habla del fracaso de Montaigne, de un hombre bañado en citas de pensadores antiguos que no logra construir un razonamiento riguroso. Lo trata como a un cartesiano frustrado.

Conche se rebela y sostiene que es una ilusión creer que con Descartes y Kant se ha llegado a una ciencia metafísica, que esa ciencia no existe, y que la constatación de Montaigne de nuestra irremediable ignorancia y del sin esperanza del conocimiento, habla de aspectos esenciales de la condición humana. Subraya además que al “espíritu de geometría” propio de los filósofos del concepto, Montaigne le añade un “espíritu de sutileza ( finesse)”, distinción que si mal no recuerdo la leí alguna vez en Lautréamont.

No tomaré partido en esta interesante discusión, ya veremos como se desplegará este tapiz dialéctico en lo sucesivo de esta historia de la filosofía, me remito entonces al libro de Tournon ya que estimo que le agrega complejidad al simplificado Montaigne.

Se pregunta de dónde proviene su arte del ensayo, porque no se satisface con la interpretación que lo remite al modo de escribir de Plutarco y Séneca ni a las características del género epistolar. Su investigación lo lleva a estudiar las características de la glosa jurídica en tiempos de Montaigne, estrategia que no parece tan exorbitante ya que el filósofo pasó trece años de su vida dedicados a funciones jurídicas y parlamentarias.

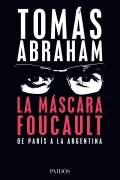

La estructura del comentario jurídico está compuesto por notas de lectura, observaciones múltiples, aportes provinientes de las disciplinas más lejanas, que hacen de los informes de los casos en cuestión verdaderas piezas de la prosa renacentista a la que Foucault en Las palabras y las cosas, llamó “prosa del mundo”, en la que dominaba la asociación por semejanza.

Los legajos de los juristas presentan los casos de un modo tal que el delito no es más que un soporte que sirve para delirar sobre temas anexos que pueden no tener fin y que agrupan todos los saberes a disposición del letrado.

La glosa que discurre de este modo es un síntoma, según Tournon, de una crisis del saber jurídico y de la renuncia a las vastas síntesis soñadas por Ficino, Pico de la Mirandola y Budé.

Montaigne estaba familiarizado con este glosa ya que estaba obligado por tener responsabilidades en la `Chambre des Enquêtes´ a trabajar sobre casos que debía examinar para dar su opinión sobre sentencias dudosas.

Esta prosodia marcaba un estilo en el que junto a un agenciamiento verbal abierto, se permitía el uso de la paradoja, la coexistencia de los predicados opuestos, un juego argumentativo que se muestra como antecedente del género inventado luego por Montaigne.

La forma de la paradoja le permite filosofar al margen del saber, pronunciar juicios inciertos, meditar fantasías, y , agrega Tournon, “decir pomposamente y con opulencia, la ignorancia, en una palabra: tomar la palabra sin estar autorizado”.

Segunda breve historia de la filosofía 28

Serio ludere

La combinación entre seriedad y risa es una de las formas de la paradoja. Tournon la percibe en la literatura erasmiana. Define a la paradoja como un mensaje que tiene el objetivo de mostrarle a un destinatario que se equivoca cuando debe confrontar lo que le enseña su experiencia con sus prejuicios y sus convicciones. Es un arte de la desorientación.

Proferir una verdad y recusarla, pasearse por un desierto epistemológico en el que las opciones nos son indiferentes, por una lisura cognitiva en la que se pierden las pistas, configura un tipo de esceptismo que se nos presenta como una forma de anomia y de agotamiento moral.

Todo no da lo mismo. El escepticismo no es una pasión triste, para usar una figura spinozista. El filósofo Marcel Conche que ha dedicado obras a Pirrón y a Montaigne, sostiene que el escepticismo del francés, no se basa en la indiferencia sino en la duda adherida a una búsqueda de la verdad. Es lo que se ha llamado en la tradición filosófica la “zetética”, el modo pirroniano de abstenerse de afirmar una verdad al tiempo en que no deja de buscarla. De este modo se aclara la confusión por la cual desde San Agustín en adelante se adscribe al escepticismo la posición de la Nueva Academia, los `académicos´, que señalaban la imposibilidad de encontrar verdad alguna y cesaban todo esfuerzo por buscarla.

En Montaigne, de acuerdo al camino iniciado por Pirrón, esta búsqueda es incesante aunque no asertiva, es paradójica. Constituye con estas cualidades el núcleo del ensayo como género filosófico. Lo vano y lo necesario se funden en una sola entidad. Además, en Montaigne, la indiferencia moral no tiene lugar. El trabajo sobre el escrito es al mismo tiempo un trabajo sobre sí mismo. El propósito del ensayo no es la búsqueda de una verdad objetiva sino la presentación lo más sincera posible de sí mismo. Pero esta sinceridad no se calca sobre un modelo previo, sino que el mismo arte de la escritura es un instrumento para conocerse a sí mismo y dar un poco más de forma – dice Tournon - a las tendencias que dibujan las líneas de fuerza de la existencia.

De este modo el simulacro que implica el doble juego entre risa y seriedad, la escritura como artificio y construcción de sí, se verá más animado por el propósito ético, y la meta de la sinceridad se contrapondrá al deseo de gloria que no es más que un engranaje de la feria de las vanidades.

El ensayista es un rapsoda que compone con retazos de diversos orígenes – las citas y las notas de lectura – un texto que muestra a un pensamiento trabajando. El ensayo es un taller de escritura en obra. El pensamiento se elabora en su misma expresión. No presenta un resultado sino un proceso de composición.

Montaigne en el capítulo “Del Arrepentimiento” nos dice que el mundo es un tembladeral. Nada es estable. La misma constancia es una inestabilidad sólo más lánguida. En un mundo así, el que aspira a intervenir con su pensamiento y su escritura no puede pretender “pintar” al Ser. Por eso dice que pinta el pasaje, el momento de la transición. Aclara que estos momentos distan de conectar una era de otra, períodos de años, sino que de lo que se trata es de configurar el pasaje de un día a otro, de un minuto al siguiente.

Es necesario ajustar nuestra historia por hora. Una situación así requiere ductilidad. Se puede cambiar no sólo de posición sino de intención. Lo que no hace de Montaigne un ser espasmódico. Por el contrario, dice estar en un lugar como un cuerpo pesado. Si no está en la casa, no está muy lejos. Si de alguna embriaguez disfruta, no deja de ser sana y vigorosa. Su ideal de armonía es una realidad que confiesa vivir por sentirse de una sola pieza, sin movimientos que se deslizan y se ocultan a su raciocinio. Sus partes se acuerdan entre sí y no hay divisiones ni sediciones intestinas.

Está en su lugar. Desde la ventana “la terra trema”.

Segunda breve historia de la filosofía 29

Un sueño brasileño

Montaigne ha hablado de tantas cosas que nos obliga a una selección para poder pasar a otro tema y a otro filósofo. Nos autoriza generosamente a hacer con su texto y persona el mismo procedimiento que dice llevar a cabo. Largarlos cuando nos aburren. Pero no lo haremos sin antes recordar algunos de sus hallazgos.

En el capítulo “ De la experiencia” dice que le gustaría tener un lector nadador que no acabe por sofocarse o ahogarse en el trayecto. Por un lado dice no creer en el dolor del esfuerzo y por el otro nos desafía a acompañarlo en una travesía larguísima. No sólo eso, sino que asevera que una de las fuentes de la sabiduría es saber terminar con una investigación, o, lo que es lo mismo, ponerle un fin a nuestra voluntad de saber. No se puede ser completo. El punto final, dice, está en el otro mundo.

Así nos dice una cosa, luego la contraria.

Reconoce que los sabios nos complican la vida. Nos plantean preguntas inútiles. Sabemos qué es un hombre, no debemos retorcer el cerebro para distinguirlo de una lombriz, sin embargo, las exigencias de los eruditos no se detienen y también nos obligan a saber el significado de animal, de mortal y de razonable. Para colmar una duda la multiplican por tres.

Todo el mundo se siente un gran conocedor de las cosas. Montaigne recuerda que Aristarco decía que en los viejos tiempos había siete sabios, y que en los días presentes apenas se cuentan siete ignorantes.

Un hombre sensato sabe distinguir los matices y ser ducho en el arte de las singularidades, es decir de las diferencias. No hay dos cosas iguales en el mundo. Hay un relato que recuerda que en Delfos había un hombre que era tan buen observador que no sólo sabía distinguir los huevos sino que podía decir a qué gallina pertenecían. Debe ser por estas reflexiones que hay lectores que dicen que en Montaigne se percibe cierto humor inglés.

God save the queen, y a nosotros, de tanta sutileza.

En su mentado y famoso texto Apología de Raimond Sebond, para muchos algo así como su testamento filosófico, un encargo de su padre para que tradujera la devota obra de Sebond, y que, finalmente, da lugar a que pueda explayar con minuciosidad las razones de su incredulidad, nos da, entre tantas lecciones, una sobre las virtudes de los animales y las falencias del hombre.

Su diatriba contra la presunción de los hombres, la ridícula impostura de creerse por encima del resto de las criaturas, permite a Montaigne hacer la apología de los elefantes, de los galantes que pueden llegar a ser incluso con señoritas en las ferias, ejemplo entre otros en los que se destaca la magnanimidad, la lealtad, la ordenada conyugalidad, la mesura guerrera y la solidaridad animal.

¿De qué sirve, se pregunta, conocer la obra completa de Aristóteles para aliviar un dolor de gota, o seguir los preceptos de Cicerón, y las alabanzas que prodiga a las artes literarias cuando accidentes nimios pueden dejarnos totalmente bobos?

En “Filosofar es aprender a morir” más allá de los consejos de viejo vizcacha galorromano en los que nos cuenta que los egipcios en medio de un banquete introducían un cadáver ya duro como madera para que los invitados no olviden adonde vamos y en qué nos convertiremos todos, dice algo que creo más ingenioso. Afirma que ponerse melancólico porque ya no estaremos con vida en cien años es lo mismo que llorar porque no hemos vivido hace cien años. No está mal para una broma de salón.

Bien, hemos llegado al final de nuestro breve recorrido por el pensamiento de nuestro filósofo, es decir, a los brasileños, o, lo que es lo mismo, a los antropófagos. En el capítulo “De los caníbales” dice que viajeros desinteresados y nada delirantes han reconocido que Brasil es un país infinito, con una naturaleza maravillosa sin que se vea perturbada por nuestras frivolidades. Los aborígenes no necesitan nada, ni comercio, ni literatura, política, magistratura, contratos, dinero ni vestimenta. Bailan todo el día.

Admite los descuartizamientos y la devoración de los caníbales pero dice que esos horrores al menos no se hacen en nombre de Dios ni con el pretexto de piedad como la tortura generalizada que vive Europa.

Montaigne, curioso, va a la ciudad de Rouen, en donde Carlos IX recibe a cautivos aborígenes del Brasil quienes ante la pregunta de qué había sido lo que más les había sorprendido al llegar a la corte, dijeron que no entendían por qué los soldados obedecían a un niño, y que no podían explicar el motivo por el que la ostentación de riquezas de unos y la mendicidad de otros, no provocaba en éstos últimos una reacción violenta.

Montaigne, retirado del mundo, reconoce que pasar de las funciones del Estado a vivir con su familia no alivia todas sus tareas. No alcanza apartarse del pueblo ni cambiar de lugar, hay que alejar también, nos dice, las condiciones populares que hay en nosotros, y entonces sí, conservar un bulincito ( arrière boutique ) en donde gozamos de nuestra libertad, un pequeño sitio que sea el refugio de nuestra soledad, en donde el alma se hace compañía a sí misma.

|