|

|

La inteligencia divina

Es imposible ser un buen escritor si no se es inteligente. Por tradición la inteligencia es una de esas virtudes que ocupan especialmente a los pedagogos. Evoca una calificación escolar otorgada por un maestro. Pero no siempre la vía regia nos lleva a la graduación y los diplomas. El señorito cumplidor es un ejemplo de servidumbre voluntaria.

La escolaridad permite la inversión de los valores. No es un error pensar que son los peor calificados los que pueden ser los más perspicaces. Hay una relación de la inteligencia con el mal.

La inteligencia nada tiene que ver con la facilidad que se puede llegar a tener en las artes o las ciencias. La habilidad matemática o el oído absoluto reflejan un don, un talento, una gracia recibida por el Genoma o por Dios. La inteligencia a la que nos referimos es psicológica. Se manifiesta por una situación en el mundo, por un silencio que oprime o por un hambre vital.

La inteligencia es erótica y agresiva, despierta en nosotros un ánsia por poseer a su portador. Un ser que brilla no nos deja dormir.

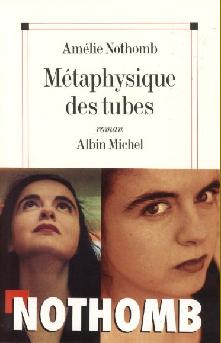

Hay escritores que son bellos, otros lo devienen a partir de su literatura. Fernando Pessoa no llamaba la atención en el tranvía que tomaba cada mañana, no lo hacía en la agencia mercantil en la que trabajaba todos los días. Era un lisboeta más, o, más bien, menos. Un ser anónimo vestido como tal, un oficinista gris que vivía con su madre. Visto luego en una foto de uno de sus libros, presenta lo que Nothomb en su obra Las catilinarias define como esa tristeza elegante que se atribuye a los portugueses, era una tristeza pesada, imperturbable y sin remedio…Las apariencias engañan. Amélie Nothomb aparece en la tapa de casi todos sus libros. No sólo en la solapa en la que se detalla su obra, sino en la misma portada junto al título. Sus libros son documentos de identidad. No sólo la podemos imaginar sino que la vemos. Aparece en fotografìas desde muy chica, luego más grande, y siempre reaparece en su fisionomía actual en la foto carnet en la solapa antes del listado de sus escritos.

Es la misma persona inconfundible en todos sus retratos, un cuerpo que crece alrededor de sus ojos. Un ser que mira.

Sus libros son casi todos autobiográficos. Nombraré algunos: La metafísica de los tubos, Sabotajes amorosos, Diccionario de nombres propios, Biografìa del hambre, Estupor y temblores. La infancia es un tiempo y un lugar en el que ella abreva y extrae permanentemente imágenes y palabras. El lejano oriente es el talismán que debe tocar en cada uno de sus escritos. Nace en Tokio, su infancia transcurre en Pekín, sigue en Nueva York. Luego Bruselas. Pobre Bélgica. Para un alemán alguien que conduce un auto con torpeza es un b...elga. Un holandés cuando cruza Bélgica se siente más soberbio aún que en casa.

Su padre es diplomático. Amélie tiene con él una relación intelectual. No la abraza, le habla y se miran. La madre puede ser hermosa o un ser peligroso y dañino. Sucede que Amélie, un nombre que puede decirse sin apellido, hace de la autobiografía un género en el que la ficción es una variable de la realidad. Este carácter ficcional no deriva del hecho de que toda escritura autobiográfica es una construcción imaginaria - lugar común de la crítica literaria que significa todo y nada - sino de la originalidad con la que nos lo presenta. La madre es hermosa y la odia. La madre contrasta consigo misma y Amélie desdobla su mirada. Son las divergencias inclusivas de un plasma maternal y de un mundo de fantasía con gente real. En un libro la madre la instruye, en otro la rechaza. Las historias, con personajes distintos, repiten evocaciones que se declinan con nuevos matices. La madre al igual que la hija, se convierten así en un espectro, un hojaldre. No se contradicen sino que se despliegan.

La autobiografìa imaginaria de Amélie Nothomb se lee en una serie de obras en las que una misma identidad se abre como un gran abanico y vuelve a replegarse con sus dos varillas cerradas. Finalmente, este abanico, como Amélie, es un objeto japonés.

La inteligencia en un escritor puede presentarse de variados modos. Thomas Mann, para nombrar un monumento célebre, fue sin duda un autor muy inteligente. Para muchos esa palabra es no sólo inadecuada sino casi irrespetuosa, ya que se habla de un enorme talento. Interesado por los arcanos de la genialidad, describe la vida de Goethe acosado por Carlota, de un doctor Fausto atormentado por sus intrincadas visiones y su maldita inspiración . Mann nos aplasta con una inteligencia bañada en sabiduría alemana y clásica. Necesita un establecimiento de gran magnitud, ochocientas páginas, largas discusiones culturales, personajes eruditos, escenarios majestuosos o encuadres históricos relevantes. Nothomb es liviana como Pulgarcito. Escribe libros de metraje medio, su tiempo de lectura se resuelve en uno o dos días. Estupor y temblores tiene unas ciento treinta páginas en un formato común. Sus frase son breves, comienza así: El señor Haneda era el superior del señor Omochi, que era el superior del señor Saito, que era el superior de la señorita Mori, que era mi superiora. Y yo no era la superiora de nadie.Metafísica de los tubos: En el principio no había nada. Y esa nada no estaba ni vacía ni era definida: se bastaba sola a sí misma. Y Dios vio que aquello era bueno. Por nada del mundo se le habría ocurrido crear algo. La nada era más que suficiente: lo colmaba.

La inteligencia de Amélie es de aquellas que sorprenden, son reflexiones mímimas. Generalizaciones que parten de la observación de un detalle. Extrae brillo de un acontecer mundano. La amistad entre chicos es resaltada como un hecho de gran importancia. Tener un amigo es valioso: la amistad es para el niño el lujo supremo, y el lujo es aquello de lo que las almas nobles tienen la más ardiente necesidad. La amistad proporciona al niño el sentido fastuoso de la existencia.

La inteligencia de la que hablo resplandece. Detiene nuestra lectura y nos obliga a paladear las palabras. Levantamos la vista y despegamos un momento. Hemos levantado vuelo. No es más que un instante, vimos algo, un sintetizador ha agrupado imágenes dispersas de nuestra subconciencia. Hay un albergue transitorio en nuestra mente, un lugar no doméstico, al que llegan de noche imágenes inesperadas. Es ésa una reflexión mínima que abre un espacio con el efecto súbito de su aparición.

La infancia para Amélie se divide en etapas. Hasta los tres años su vida es muy intensa. No habla, no come. Mira. Sus ojos son enormes, redondos y negros. No sonrié, la sonrisa recién aparecerá en la juventud. No sabemos que pueden llegar a ser las edades para una persona como ella que a los siete años recuerda haberlo vivido todo: había conocido la divinidad y su absoluta satisfacción, había conocido el nacimiento, la cólera, la incomprensión, el placer, el lenguaje, los accidentes, las flores, los demás, los peces, la lluvia, el suicidio, la salvación, la escuela, la degradación, el desgarramiento, el exilio, el desierto, la enfermedad, el crecimiento y el sentimiento de pérdida al que iba unido, la guerra, la embriaguez de tener un enemigo, el alcohol - last but not least - había conocido el amor, esa flecha tan bien lanzada al vacío.

En Metafísica de los tubos nos habla de su fascinación por la muerte. La llama desde el agua. Los estanques la atraen, se sumerge cada vez que puede, es una nadadora precoz. En realidad su precocidad es total, y como en toda mente infantil iluminada por el mundo del placer, bordea la locura. Una alcantarilla traga y casi mata a su padre. La niña a los tres años se hunde y se deja depositar en el fondo del agua absorviendo la luz que penetra filtrada por la superficie Se deja ir hasta que siente el instinto de supervivencia en su forma más bruta, como un grito, un espasmo, un último gesto en el que se resuelve la existencia, y en la que el otro decide el fin o la continuidad de la vida, si escucha, si ve, si acude, si ese otro está.

En Biografía del hambre se entierra en la nieve, que también es un abrigo de agua, y observa la oscuridad fría que se adueña de su cuerpo y se le mete adentro, hasta endurecer el pecho. Se deja anestesiar. Hay en ella una tendencia a dejar de sentir, a entumecerse, a vaciarse. Ser un tubo, un cuerpo sin órganos. Se vacía como un reptil que se autodevora hasta ser Dios. La anorexia que padece y ejerce es parte de su teología.

No habla. Dios no habla. Tiene lo que llama alergias verbales que se combinan con su calvario asmático. Vuelvo a Tubos metafísicos en donde la niña es un ojo que mira, que no habla, es muda e inmóvil. Los padres ya no saben qué hacer para que reaccione, sólo la abuela materna se da cuenta de que un chocolate blanco es el secreto. Provoca en Amélie la emisión de palabras al marcar en su psique un placer. El placer la hace salir de sí. Es extraño que una niña actué como Dios, diseña el universo, lo nombra y manipula. Tiene a su favor algo que la acerca al poder de los dioses: no le teme a la muerte. Los padres viven espantados ante sus actos suicidas. La falta de aire la lleva a ser pez. El vaciamiento se revierte en un llenado, come hasta el dolor. Practica la potomanía. Ayuna hasta estar hueca y luego se llena de agua. Nos habla de cifras espeluznantes, quince litros de agua. Come frente a un espejo, se contempla devorando. Su voluptuosidad es doble, se alimenta de sí misma. El reflejo la muestra comiendo y su imagen la hace comer más. Es una tarea extraña para quienes se alimentan de otro modo. La comida ofrece tantos secretos como el sexo. Es una práctica doble, por un lado hay un modo de comer oficial en el que se comparte la mesa y cada uno guarda su lugar mientras se mira a los comensales. Se habla, se escucha y se come. Pero a esta versión depurada y social del alimento, se le agrega la animal, secreta, que puede realizarse en las noches frente a una heladera, en los momentos en que el hombre lleva a cabo su animalidad frustrada y devora según un ritual privado. Come acompañado por un mundo de fantasías de un lenguaje natal, tan mudo y oculto como el trasfondo de quien se masturba. Comer frente a un televisor es una vía intermedia entre lo salvaje y lo domesticado, digamos que es un culto primitivo.

El comer de Amélie lo hace frente a un espejo, le gusta verse comer, estimula sus jugos gástricos y come literalmente, sin metáforas, sin evadirse ni acompañarse por ensueños de otra serie. No necesita segregar un mundo alterno para acompañar las actividades fisiológicas. Hasta los que hacen el amor frente a un espejo han inventado otra escena. Masturbarse y comer frente a un espejo es un teatro diferente, no es el teatro y su doble, sino el asesinato del doble. En este ritual gastronómico el espejo elimina lo virtual.

El cuerpo es para Amélie un laboratorio de experimentación infantil. Ha nacido niña y a la vez no se ha despojado de los grados primigenios de la evolución. Es pez y es pájaro. Su deseo de ser bailarina deriva de su ánsia por despegar. Pero su animalidad tiene el marco de las instituciones escolares. Amélie describe en muchos de sus libros la tensión entre el animal niño y el adiestramiento adulto. Una lucha que muestra los primeros momentos en que se libra la batalla de la domesticación colegial. En la escuela de ballet Amélie percibe que los profesores no sólo odian lo que hacen, sino que ese odio es el método más eficaz para obtener óptimos resultados. Los alumnos deben extraer de sí su propio odio para aprender. No hay estímulo, ni fábrica de entusiasmo, ni promesas de éxito, porvenires bienaventurados o amor al arte. Hay odio al arte y odio a los profesores que odian lo que hacen y odian a las alumnas a las que insultan y humillan. Así se logra hacer funcionar la mejor academia de arte, con la voluntad pura de hacer daño, arruinar el mismo germen del ideal de las niñas sin siquiera tener conciencia de sadismo, que hace brotar en Amélie el deseo de bailar contra ellos.

El resultado es óptimo. Sólo los mejores y los apasionados sobreviven. Amélie despega. Sus treinta y cinco kilos le permiten volar, pero no lo suficiente. El ayuno se hace casi total hasta que en una caída acontece lo irremediable. Se quiebra los huesos. No se recupera más. Ella que lo había aceptado todo, que se había sometido a la institución, y comprendido que lo importante de todo poder ejercido con crueldad es sazonarse con argumentos, combinar el rigor y el dolor con juicios razonables, ella, la única heroína de la lucha contra la gravedad, una vez sometida a la crucifixión artística, se convierte en nada, en algo grueso y pesado, en el asco de su madre.

El superyo materno es lo que cuenta en Amélie, son las mujeres las que tienen el poder sobre ella desde la belleza. La adoración se hermana con el odio. La madre de la bailarina, quien soñaba con el vuelo de su hija, la repele y la odia cuando comienza a engordar. En Diccionario de nombres propios en donde se cuenta esta historia, Plectrude, nombre extraño con el que la autora bautiza a su personaje, una hija adoptada por una tía que la adora más que a sus propias hijas, hermana de la madre, mujer que había matado a su desganado e irresponsable esposo antes de suicidarse en la cárcel, Plectrude una vez que come y es odiada por su madre, se hace amiga de Amélie Nothomb, a quien finalmente mata. La robusta Plectrude no sabe qué hacer con el cuerpo sin vida de Amélie.

“Azotar al perro delante del lobo”, ¿qué resonancias puede tener para el lector esta frase? ¿Hay algo más condensado para describir la acción de la manada frente a una víctima indefensa que las palabras de la madre de Plectrude? La cobardía del que tortura. El respaldado para humillar.

El amor para Amélie Nothomb se dice hambre. En Biografía del hambre, Nothomb imagina una isla en la que los habitantes jamás han conocido el hambre, en la que abundan los bienes terrenales del hombre. Una sociedad de hombres satisfechos en la que tenía la impresión de que estaban un poco hartos: como si nada les interesara. Su vida era un paseo a perpetuidad. Faltaba en ella el sentimiento de una búsqueda.

Esta última frase alteró mi ritmo de lectura. Leída rápidamente parece una frase común que se deja atrás para ver adonde nos lleva. Pero que el hambre tenga que ver con el sentimiento de una búsqueda que la satisfacción reprime, la unión de estas dos palabras muy rara vez juntas: sentimiento y búsqueda, me detuvo.

En la lengua humanista que transita por la filosofía y la religión, la búsqueda es un rasgo del hombre de fe y del hombre de la verdad. Es una definición tradicional de la filosofía decir que es la búsqueda de la verdad. Buscar es el verbo que le corresponde. Preguntar a un hombre si busca la verdad es absurdo, decir que el hombre busca la verdad lo es menos. El verbo conjugado remite a tareas cotidianas y a objetos visibles, pero su sustantivación hace a la palabra abstracta y universal. En ninguno de los casos, ni en la referencia objetiva ni en la intención filosófica, la búsqueda se traduce en un sentimiento. Sentir que se busca es estar quieto e insomne, no saber qué se quiere pero saber que algo se quiere. Es pulso y pulsión, vacío y necesidad, hambre.

Amélie sufre a los cinco años su primera crisis existencial. Deja Japón y a la nodriza que tanto amó. Sigue a sus padres a Pekín. El hambre del que nos habla tiene que ver con tremendas e insaciables necesidades de amor, pero también con la comida. El vacío, la comida, la madre, su cuerpo tubular, la necesidad de morir, son sólo algunos de los elementos de un dispositivo huérfano de diagnósticos. Nos invita a lo que llama el hambre absoluta.

El hambre soy yo, nos dice: por hambre entiendo esa falta espantosa de todo el ser, ese vacío atenazador, esa aspiración no tanto a la utópica plenitud como a la simple realidad Allá donde no hay nada, imploro que exista algo.

La desrealización es un fenómeno doloroso. La disolución de las formas, la falta de ser, el carácter acartonado y hueco de las cosas, su consistencia vaporosa, la dureza de las palabras, su aspecto cortante ensamblado con la algodonización generalizada, son imágenes que se han multiplicado en todos los géneros de la expresión literaria. La desmaterialización es un fenómeno lindero entre la metafísica y la psicología. Con Amélie también incursionamos en la fisiología y la gastronomía.

Admira la inteligencia de los chinos que en todos los otros planos detesta. Su estadía en China, detallada en Sabotajes amorosos, es penosa. Lo que admira en ellos es su cocina, que para ella es una muestra de su agudísima inteligencia. Los chinos, nos dice, han tenido que comer lo incomible, de ahí el refinamiento sin igual de su arte culinario. Lo han inventado todo, pensado todo, entendido todo, y se han atrevido a todo. Estudiar China, agrega, equivale a estudiar la inteligencia.

Si Dios comiera, nos dice, comería azúcar. Como Amélie fue Dios hasta los cinco años, comía grandes cantidades de chocolate. La teobromina, el componente del chocolate con efectos estimulantes semejantes a la cafeína, es el secreto de lo que llama el alimento teologal por excelencia. La comida es una variable del hambre. Nothomb elabora su propia filosofía gastronómica y su tabla de valores. Su doble nacionalidad se expresa en un doble idioma, el franponés, que aprecia del mismo modo que la comida japonesa. Una sonoridad clara, un léxico de auténticos sushis, bocados garrapiñados, compactos e individuales, cristalinos, crocantes, en contraste con el angloamericano que le mataba el hambre por ser excesivamente cocido, un chicle masticado y salivado. Una cocina que ignora lo crudo, de cocciones excesivas, que no sabe asar, fritar o cocer a vapor, que sólo practica lo hervido y no se articula, equivale a una lengua sin consonantes.

El exilio japonés precipita el fin de su divinidad. La convierte en un ángel caído, una desgracia que coincide con su estadía en China y sus cinco años. Nace en ella el hambre más radical y persistente: el hambre de los demás. Me lancé a la conquista del amor. Inicia lo que llama una serie de “sabotajes amorosos”. Está hambrienta de país. Japón es el país de la nostalgia, China el del desgarrón. Son rememorativas e interesantes sus observaciones sobre la política China, la banda de los cuatro, las atrocidades sufridas por el pueblo chino durante la revolución cultural, y Zhou Enlai, en la nueva transcripción occidental de Chou en Lai, compañero de Mao Tsé Tung, ahora Mao Dzé Dung, jerarcas de Pekín ahora Beiging, primer ministro desde 1949 hasta 1976. El hombre de la elegancia, de la diplomacia, de la suavidad, el estudioso de filosofía en la misma ciudad en la que había vivido el Gran Kant, Könisberg o Kaliningrado. Si existiera alguien en la historia que encarne al hombre que está más allá el bien y del mal, ese personaje nietzscheano, no es un ser diabólico de carcajada seca y grave sino un señor embajador, ductil, medido y cortés, sonriente y caballero. Y, claro, Zhou Enlai era inteligentísimo.

Como toda hija de diplomáticos acompañó a sus padres en cada destino. Nace en Japón, a los cinco años la llevan a China, a los nueve a NuevaYork, a los doce a Bengla Desh, a los quince retorna a lo que supuestamente es la patria que le corresponde por linaje, Bélgica. Después de la fiesta newyorkina, en la que aprendió definitivamente a andar por la vida con la nariz levantada, extraña postura para un dios que está en la cumbre sin más techo que su propia cabeza, ese orgullo aterriza en la India, en el país Bengalí, en donde descubre el fuego hindú que nace en el estómago, en las entrañas, el fuego del hambre reflejado en la mirada, en la velocidad de los gestos, en el canto largo, extendido, agónico, de los miles de fieles en las orillas de los ríos, hasta en los perros callejeros y en los olores nauseabundos de sus mercados. El país del hambre masivo le cierra la garganta. A los doce años decide no sólo no comer sino dejar de desear. Además se calla. El verso de Catulo por el cual se exhorta en vano a dejar de desear, ese verso que Amélie consideraba imposible se le hace realidad en la India. No habla, no come, mata el deseo que nace en su cuerpo de doce años, la edad del fin de la infancia. Antes de cerrarse pide amor, a su madre, un amor infinito, la madre que la ama y se lo dice, percibe que no puede detener su “ quiéreme mamá!” , le grita: “ ¡ entonces sedúceme!”. Ganarse el amor es un derrumbe psíquico para el que padece hambre absoluta. No se sacía del mismo modo que el hambre físico que obliga a ganarse el pan. Seducir a la madre, no comer, no desear, ver espantada que su cuerpo la traiciona ante la irrupción de un joven inglés que la conmueve a pesar de lo grotesco que le parece enamorarse de varones. Los hombres violan. En el mar bengalí intentan penetrarla. Lo mejor es no ser nada. La bendición anoréxica en una mente dislocada debe hacer callar su voz interior.

Adelagaza y se debilita, no siente nada, se convierte en un ser catatónico arrojado en un sillón con un libro en la mano. Leer, antes de la nueva crisis, le había enseñado a admirar, una actividad que llama exquisita. Me puse a leer mucho para poder admirar a menudo. Ahora es la miseria mental del ser desnutrido. Amélie condena a quienes sostienen que el ascetismo fortalece la mente y enriquece el espíritu. Por el contrario, su metro setenta y sus treinta y dos kilos la convierten en una nada. El cerebro, nos dice, está constituído en su mayor parte por grasa, los más nobles pensamientos humanos nacen en la grasa. Se muere, y, nuevamente, en un último intento su cuerpo se niega a detener su pulso. Intenta comer. Sus órganos digestivos habían decretado lo que denomina un paro técnico y se retuerce de dolor ante el más mínimo bocado. El tubo vaciado sangra por sus paredes.

A los quince años llega a Bruselas y se inscribe en la universidad en la carrera de filología. No entiende nada, la ciudad no le dice nada porque no la comprende, comienza a escribir y urdir así un tejido que se convertirá en su propio cuerpo. Lo hace desde entonces cuatro horas por día. La infancia es la fuente del deseo, la autobiografía es su especialidad, un género cuyo modelo imagina como el relato de la vida de una yema atacada por un grupo revolucionario que desparrama su clara. El huevo se convierte así en una titánica tortilla que evoluciona por el espacio cósmico.

La crueldad mística

Su inteligencia bordea la locura. Debe ser difícil sostener una mirada así sobre las cosas. La veo en un rincón en silencio, con entradas arrebatadas en el mundo. Hay una combinación explosiva que se dan en algunas personas calladas y terriblemente intensas.

Su escritura tiene frases breves, parecen reacias a escribirse, es la voz de una niña. En un relato es la voz de quien acaba de cumplir tres años, en otro de alguien con siete, en AntiCrista dieciséis.

Este relato es una novela de venganza. Por otro lado es una incursión en la incertidumbre dolorosa del deseo. La trama pasional despliega un sistema de humillaciones paulatino y lento. La tensión se incrementa por la lentitud del acabado y se descarga con un sorpresivo final. Los finales en Nothomb resignifican el relato, pero no lo cierran ni concluyen sino, por el contrario, dejan en suspenso la historia, sobrevolada por un nuevo susurro que deja una estela vaporosa. Son terminaciones japonesas.

Las palabras con las que su nodriza termina Biografía del hambre, el telegrama de Fabuki en Estupor y Temblores, la última escena de AntiCrista, son pinceladas veloces de calígrafo oriental.

Amélie en AntiCrista describe con precisión el sentimiento y las sensaciones de quien padece el desprecio. La falta de peso en medio de la existencia de los otros. No es esta vez el dolor de la desrrealizacion ni la falta de ser lo que la abruma, sino la fría mirada que nos recuerda nuestra falta de volumen. El no mirado no ocupa lugar. La gente circula sin mirarla. Cuando pasan revista a las personas que hay en un recinto se olvidan de ella. Al retirarse los grupos apagan la luz dejándola atrás a oscuras en un cuarto cerrado. Las personas olvidadas.

La gente se reúne con llamativa facilidad, delinea sus jerarquías, intercambia contraseñas y comparte una misma felicidad. Amélie los mira a una distancia mínima e infinita a la vez. Está ahí y nadie la ve. Un muro, sólido y cremo la separa. Se enamora de quien concentra todas las miradas, Crista, la más bella y encantadora

Humillación, pequeña herida que sangra. Un golpe en el corazón. Amélie describe con maestría la impotencia del humillado, inmovilizado y amordazado en su propia trampa. El lector se irrita ante su falta de reacción y su sometimiento a las situaciones que la degradan. Tampoco puede evitar decir las palabras que Amélie no dice, ensaya gestos en el aire que se desvanecen y se congelan por falta de resonancia.

No hay psicología explícita en su libro. Pero sí hay trazos breves y cortantes en la descripción de los caracteres. La fascina ese cuerpo provocador y fundamentalmente bello. En Amélie la belleza duele. Crista es tan bella que duele mirarla y duele más dejar de mirarla. Hay algo diabólico en ella, es la AntiCrista. Amélie discute consigo misma y vacila. Chapotea en una ciénaga de dilemas. Crista se burla. Miente, la difama y la ridiculiza. Amélie no puede reaccionar desde el deseo y la adoración. Piensa que la mueve la envidia. Ella quiere ser como Crista, ser admirada como ella, aunque más quiere ser amada por Crista. Amar a quien nos humilla, seducir a quien nos deprecia, pertenecer a quien nos aplasta.

No hay diagnóstico sexual, ni lesbianismo ni tampoco masoquismo. El masoquismo es un artilugio teórico para empobrecer situaciones. La idea de que en el lamento subyace un placer se convirtió en la espiritualidad de una nueva psicología puritana, además de un lugar común.

La escritora Nothomb tiene el talento de saber llevar la situación hacia sus extremos. Tensa el hilo que nunca se corta, es lenta en la descripción y mide los tiempos. Lleva el lector a la exasperación. No se puede entender la causa por la que Amélie se refugia en el silencio y se resigna a recibir golpes, escupidas, insultos, la injusticia. Todo conduce hacia una escena final, inesperada. El beso de la muerte del atrapado en la tela. No es el beso de la mujer araña, sino el beso de la mujer mosquito.

Hasta ese momento hay un tiempo lento y minucioso en el que no reacciona. Duda de su derecho al dolor y al reclamo. Luego, ciertas artimañas que debilitan la imagen seductora de Crista, la dejan atónita, sorprendida e inerme. El lector no puede entender esa pusilanimidad.

La recta final de relato se decide en la búsqueda de la pócima para matar el hechizo. El espejismo se romperá con un asalto de la boca que muerde la manzana. Pierde el miedo al ídolo y profana el tabernáculo. La belleza cruel es sagrada e intocable. El reconocimiento de su poder permite la acción benéfica del exorcismo. Cuando Amélie besa en la boca a Crista se rompe el encantamiento. Le arrebata el último destello de belleza. Es el beso de la serpiente vampiro.

La decepción amorosa sólo será definitiva con la aceptación y la entrega. Crista es besada con lujuria ante unos extraños seres llamados estudiantes que parecen un coro griego. Sonrién ante la escena. Jamás desentrañaremos el enigma de aquella sonrisa.

En Sabotaje amoroso el grupo de chicos hijos de diplomáticos destinados a China, organiza su vida de guerra de pandillas, con Amélie como la integrante más pequeña. Nuevamente ella se enamora de una extraña niña que no habla. Se destaca por su altivez, por la belleza que irradia su mera presencia y por el desprecio con que la trata. Amélie está dispuesta a entregar su vida para que su amada la mire, y la ame. Un día en que casi se le detiene el corazón por una prueba de amor tras desvanecerse corriendo sin parar hasta que su amada se lo ordene, la madre le da un sano consejo. Para atraer a la amada debe utilizar sus mismas armas: despreciarla. La estratagema da resultado. Consigue atraerla, pero su impaciencia la traiciona, confiesa su juego y la pierde nuevamente. Amélie nos dice que no ama a quien la desprecia sino que sencillamente ama, y que el desprecio lejos está de aumentar la intensidad de su amor. Si la aman, ama más aún.

Amélie Nothomb tiene una escritura que no se parece a la de nadie. Sin embargo, evoca a Kafka. La mirada distante ante un mundo extraño. La existencia banal y absurda. Las frases cortas y directas. La renuncia a toda redención, el no pedir nada.

La historia de Estupor y Temblores es la de la misma Amélie Nothomb que a los veinte años vuelve a Japón con la aspiración de trabajar de intérprete en una empresa japonesa. Su recuerdo de infancia en la isla es pródigo en recuerdos maravillosos y le dará magníficas escenas que plasmará en sus relatos. Son diez meses de trabajo interrumpidos por una renuncia anticipada en los que nos cuenta la radiografía de la sociedad japonesa en toda su crueldad. Son situaciones mínimas y puntuales, como en las películas de Jarmush, en las que se pasa de un recuadro a otro interrumpido por un silencio negro que marca la escansión. Son episodios en los que Amélie realiza el aprendizaje de la humillación nipona. Por lo pronto debe olvidar que conoce el idioma. En una importante reunión de directorio para la que le encomendaron servir el café, tuvo el atrevimiento de responder con amabilidad y en japonés las palabras protocolares de agradecimiento del staff de ejecutivos. Que una persona de raza blanca hable en perfecto japonés y lo exhiba en público es una grosería inadmisible no sólo para la corporación Yamimoto, sino una afrenta a la respetabilidad general. Los ejecutivos se incomodaron y sorprendieron, fueron colocados en una situación embarazosa por un miembro de un estamento inferior ante quien no pudieron responder. Para escarmentarla, Amélie es destinada a tareas sin utilidad pero con sentido. Debe aprender cual es su lugar. A la manera de Kafka, ella no entiende cuál es ese lugar ni el motivo por el cual gradualmente el escarnio es cada vez más violento y la recriminación más despiadada.

Además, nuevamente, como en sus otros relatos, su cuadro inmediatamente superior es una mujer, Fabuki, de una belleza desgarradora. La belleza la deja sin aire, y el rostro de esa mujer que la odia vale todos los odios del mundo. “El rostro espléndido de Fabuki, me petrificaba”. La castiga despojándola de toda actividad y compañía por lo que resuelve para llenar su tiempo distribuir el correo en el edificio de la empresa que tiene cuarenta y cuatro pisos, ella estaba destinada al último, lo que le da la ocasión de pronunciar algunas palabras en japonés y desoir el mandato del olvido de la lengua. De todos modos dice que no tenía la menor idea de cumplir con una orden que la obligaba olvidar en el instante un idioma. Se le ocurre otra actividad rutinaria al ver que los calendarios de todas las oficinas estaban desactualizados en sus días y meses, decide recorrer diariamente las oficinas, dar vuelta las hojas de los almanaques cuando es necesario y marcar el suceder de los días. Una vez descubierta esta actividad Fabuki la delata a su superior y éste le grita con gritos descontrolados de superior japonés, catársis habitual que poco importa lo que se dice porque no se hace más que insultar y arremeter con saliva y vociferaciones al infractor hasta perder el aliento, mientras el gritado agacha la cabeza como señal de acatamiento y obediencia, y, lo que lo hace más japonés aún, de agradecimiento.

Una vez delatada por haber adoptado una decisión inconsulta, por haberse atrevido a actuar con iniciativa propia sin conocimiento de sus superiores, se le encomienda una nueva tarea: fotocopiar gruesas resmas de folios con datos ya vencidos e inútiles sin usar el pulsor automático. Una por una son reproducidas y entregadas las miles de hojas a un subdrector que cada vez que las recibe las tira a un tacho de basura porque están mal alineadas. Todo el esmero que pone Amélie e enderezarlas en la horma reciben el mismo trato: al cesto.

En un intervalo otro directivo casi a escondidas le propone que sin interrumpir su labor de fotocopiado lleve a cabo un trabajo diferente. Le informa acerca de una posible compra de una compañía belga, su país natal, que produce una manteca especial sin colesterol. Amélie en veinticuatro horas le entrega un informe completo después de haberse comunicado con especialistas en Bélgica, acumular estadísticas sobre el uso y resultado del producto, coeficientes de salubridad, etc. El ejecutivo agradecido y gratamente sorprendido la elogia con entusiasmo. Por supuesto que este trabajo clandestino merece un severo castigo de Fubuki que no admite proezas individuales. Le encarga un trabajo de contabilidad insoportable. Se le exige calcular las sumas de dinero gastadas por los ejecutivos en sus viajes al exterior. Para esto debe ajustar los tipos de cambio al yen de acuerdo a la moneda usada, y reacomodarlos al cambio del día. Amélie se considera anaritmética, neologismo que propone para las personas que no saben de números. Lo sugiere como tarea agregada para los que se esmeran en campañas de alfabetización. El desconcierto y la impotencia la abruman, jamás puede entregar nada en el tiempo estipulado, ni siquiera logra comenzar con cierta coherencia ya que los resultados que obtiene varían en muchos ceros, de cientos pasa a millones, todas las cifras le dan igual, pierde el control ante la magnitud de la dificultad y pide quedarse después de hora, duerme en la oficina, pasa varias jornadas insomne, a la noche sola en el piso, enloquece, se desnuda, se abraza a las computadoras y duerme en el suelo entre bolsas de basura vaciadas para darse abrigo. A primera hora los compañeros de oficina pasan al lado de ese ser sucio y dormido sin mirarla ni hacer el más mínimo comentario.

Amélie había intentado compenetrarse de la tarea, aceptar con humildad su misión, estaba dispuesta a entregarse a cuarenta años de embrutecimiento. Recordaba a la monja carmelita que había dicho que sólo son difíciles los primeros treinta años de reclusión. Se daba cuenta que existe una estrecha relación entre la estupidez repetitiva y el orden contemplativo. Había sido aceptada en la disciplina augusta de los libros de contabilidad zen y podía disfrutar de la serenidad numérica. Anotar infinitamente números contemplando la belleza de Fabuki era la felicidad. Para quien le interesa el poder, el absurdo de las tareas es un inconveniente. Amélie no quiere el poder sino la gloria de los que reinan. Y este destello monárquico quizás se logre escribiendo cifras sin orgullo y sin inteligencia. Tampoco se aferra a la vida ni hace de la supervivencia el instinto definitivo. Su espíritu suicidario le hace confesar “ sólo quiero que Fubuki me mate”. Basta preguntarse en manos de quien queremos morir para comprender que la luz y el beso de un rostro subyugante puede ser mejor salida de este mundo que una enfermera mal paga en una sala de terapia intensiva.

Toda belleza es desgarradora pero nos dice que la belleza de la mujer japonesa lo es más aún. Una belleza que ha resistido todos los corsets físicos y mentales imaginables, a tantas coerciones, opresiones, absurdas prohibiciones, dogmas asfixiantes, sadismos, conspiraciones de silencio, humillaciones y desolaciones, tal belleza es un milagro de heroísmo.

No por eso la nipona es un ser desvalido ya que puede ejercer un poder considerable, lo vive ella con Fubuki, pero la educación conspira contra lo que Amélie llama “el ideal” de la mujer japonesa desde el momento en que nace. Se le coloca un yeso en el cerebro. Si a los veinticinco años no está casada debe tener vergüenza, si ríe pierde distinción, si su rostro expresa sentimientos es vulgar, si aparece un pelo en su cuerpo es inmunda, si la ven besándose con un muchacho es una puta, si come con placer es una cerda, si le gusta dormir es una vaca. No debe esperar nada del amor porque tiene que saber que es un ser que no vale la pena. Ni siquiera debe esperar la calma porque no hay ninguna razón por la que deba estar tranquila. Si se siente bella y admira su hermosura en el espejo que sea con miedo de poder perderla y no con el placer de tenerla.

El marido no le dará nada, no será más que un ser retardado y borracho que a las dos de la mañana se arrojará sobre las sábanas y saldrá a las seis disparado, agrio y sin saludar. Además, ¿cómo se puede amar con el corazón enyesado? El instante no vale nada como las pasiones que son puro humo. Lo que sucede en menos de diez mil años no tienen valor alguno. El tormento de la mujer no vale nada, Amélie escribe el texto en un estilo epistolar, emplea el “tu” cuando habla de la mujer: tu tormento no tiene sentido, no hay itinerario para salir de él. Siempre tienes el derecho de suicidarte y abrigarte en la reputación póstuma.

No hay reputación valedera con el maldito sudor. La asquerosidad del calor que se deja transpirar con las sopas calientes y los fideos chupados por la mujer, el sudor del sexo, puede, finalmente, tener una alternativa. Es el suicidio o la transpiración. La cima del sadismo del sistema reside en su aporía: cumpliendo con todas sus exigencias se fracasa según la misma valoración que queremos satisfacer. Respetar el mandato lleva a a la mujer a no ser respetada. Trabajar sin descanso es una conducta irreprochable que torna casi imposible el contrato matrimonial, lo que es indigno y la deshonra.

Amélie es inútil para la contabilidad, debió confesárselo a Fubuki, de eso se trataba, la humillación no funciona si no es la misma persona que padece la que pide clemencia. Jamás será la torturadora la que crea cumplida la tarea ante la falta de resultados.

El siguiente paso de la escala laboral es la limpieza de los baños de hombres y mujeres. Ante un pedido de tener un espacio propio en la empresa, Fubuki ya sabe adonde enviarla. Amélie Nothomb recapitula: de niña quería ser Dios. Adulta, resuelve ser menos megalómana y decide trabajar de intérprete en una empresa japonesa. Luego debe descender y cambiar las hojas de los almanaques, hacer el ridículo con planillas contables, y terminar fregando baños.

Amélie se siente aliviada. Finalmente, fregar baños para un japonés no significa “perder la facha” aunque no sea una tarea honorable. Un rostro perdido no se recupera, como tampoco un nombre manchado. Amélie piensa que las actitudes más incomprensibles de la vida se deben a la persistencia de un encandilamiento juvenil. En su caso es la belleza del universo japonés de su infancia, país en el que nace y vive con sus padres diplomáticos hasta los cinco años. Pero su presente le muestra el horror despreciativo de un sistema que destruye lo que había amado. No conoce la razón de su sumisión, le resulta incomprensible que a pesar de esa maldición se vea atrapada por el respeto a los mismos valores en los cuales ya no puede creer.

Tuvo una experiencia de iniciación en un corredor a la salida del ascensor en el que se cruzó con el Presidente de la compañía. La aureola que rodea a un personaje de tal envergadura lo equipara con una divinidad. Amélie quedó paralizada. El encantamiento se disipó con una suave voz que la protegía de sus propios miedos dándole la bienvenida, llamándola por su nombre y felicitándola por el cumplimiento de sus labores. Aquel pequeño hombre afectuoso y cálido anfitrión, le hizo llegar una suave brisa y una descompresión tan inmediata como sentida que diluyó el puño que le oprimía el pecho.

Este personaje nada tenía que ver con los energúmenos gritones que descargaban su furia sobre los empleados, chillidos y aullidos que bajaban por el tobogán de las jerarquías hasta volcarse sobre el último eslabón de la servidumbre. Le dijo dos o tres palabras amables y se retiró. Amélie se sintió bendecida. Trató de rearmar el rompecabezas del mundo en el que le había tocado vivir y llegó a una conclusión pertinente para su universo empresario pero con alcances teológicos. Dios es el Presidente, y el Vicepresidente es el Diablo. Este diagrama de conducción y liderazgo no sólo parece aplicable a la empresa Yamimoto sino al mismo Cosmos cuya estructura fue debatida durante siglos. Dios contempla su propia sombra desde una lejanía inaccesible, y el Hacedor, el Demiurgo, es el Deus Faber que introduce y gerencia el Mal. El vicepresidente de la compañía, ser asqueroso, obeso, vociferador, muestra la obsenidad diabólica, mientras el Ser al que todos remiten, aparece de improviso cuando se abren las puertas de un ascensor y pasa fugaz dejándonos una esperanza.

En el antiguo protocolo imperial nipón, se estipulaba que quien se dirige al Emperador debe hacerlo con “Estupor y Temblor”. El Supremo Empleador cumple la misma función. La cultura japonesa ha sorprendido a todos los mercados desde el momento en que revolucionó el mundo de los negocios. Fue a partir de la década del cincuenta que Taichi Ohno elabora el sistema de producción de la fábrica Toyota que permite una producción en escala sin la acumulación de stock. Se le llamó “just in time”, inaugurando el trabajo polifuncional y la valoración del departamento de ventas, poniéndole fecha de defunción al sistema fordista y a la ingeniería tayloriana. Este mismo mundo con la sabiduría budista al servicio de la lucha de todos los días inspira a los hombres de negocios y a quienes buscan formas alternativas de poder personal. El zen con o sin motociclela es una disciplina del alma seductora por su sutilileza, por su rico anecdotario, y por la originalidad de sus propuestas.

La película de Doris Dörrie Iluminación garantizada es una hermosa comedia de dos hermanos que dejan sus quehaceres en Alemania y se internan en un monasterio Zen. La humildad de las tareas, la estricta disciplina diaria y la enigmática personalidad del Maestro y de los discípulos, todo esto en medio de dos personajes simpáticos absolutamente desorientados, nos da una inteligente visión del snobismo urbano de las metrópolis avanzadas. En los medios de alta sofisticación intelectual el zen aparece como un ideal de sabiduría. Son rituales indescifrables que tienen la limpieza, la sobriedad y la parquedad, de un medio bruñido y rugoso expresado en la belleza austera de la madera de ébano y la alfombra de yute. Pero además un uso de las inteligencia que cautiva a los espíritus occidentales más exigentes. Posiblemente porque se alejan de cierta vulgaridad que tiene la new age yogística y sus maestros barbudos y pintados, cierta grosería hindú, el primitivismo selvático o de palacete que tienen los harems de meditación tantra con mantra. El arte refinado del zen se sostiene en los encuentros con el Maestro y un saber que se ejerce con una crueldad cómica, una violencia con sentido, que el discípulo padece sabiendo que el día en que desanude uno de los “koan” o nudos de significación de las pequeñas unidades semánticas, será a su vez un casi maestro. Entenderá. Años de reclusión, meditación más que garantizada, extraviada, la humillación programada para que nos demos cuenta que no somos nada y que nuestras aspiraciones y ambiciones son grasa pedante, una vez que hemos sido pelados, uniformizados, convertidos en pelapapas vitalicios y fregadores de pasillos, una vez que hemos aprendido a revolear campanillas y boleadoras con incienso, a esperar por esperar, a confrontarnos con los sueños en los que aparecen odaliscas de todas las especies que nos despiertan frustrados por una involuntaria erección, una vez que frente a un espejo sólo veamos nuestro contorno enmarcando una nada, entonces sí estamos ya preparados para entender el Vacío y bajar a la ciudad de los hombres sin rumbo.

Si esto es difícil, por no decir imposible, siempre nos queda un libro de Zuzuki, una pasantía en un monasterio ad hoc, y la oportunidad de hablar del tema con inspiración y elegancia. Podemos fabricarnos una espiritualidad.

La genialidad de Amélie Nothomb es de darnos la escenografía del tipo de cultura que se necesita para que el zen sea posible y pueda tener éxito. La empresa Yamimoto es un emprendimiento corporativo transnacional que nos prepara mejor que cualquier otra cosa para entender la enseñanza del Zen. La disciplina emerge de un mundo de crueldad y sadismo, en el que las pretensiones individuales se hacen polvo, en el que se rasura toda fantasía narcisista, en donde es importante no comprender, padecer la incomprensión, sentirse idiota, venerar a quien nos lastima, honrar a los jefes, agradecer al superior, jamás preguntar y saber que la menor queja inicia un camino definitivo de destierro. O al revés, de alguna manera siempre hay un revés, la sorpresa de que todo es al revés, un simulacro, que la saña del trato recibido se resuelve en un pequeño gesto que reconvierte la cifra del acontecer. Es lo que hace Amélie con el último renglón del relato en el que reproduce un telegrama de Fubuki.

{popfeed}Envíe su comentario!{/popfeed}

|